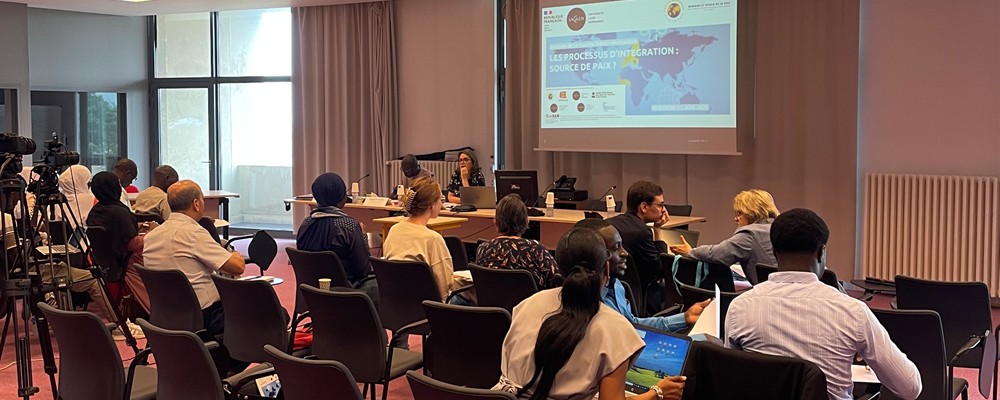

Le 25 juin 2025, l’université de Caen Normandie a accueilli une journée de réflexion sur le thème « Les processus d’intégration : source de paix ? », réunissant des universitaires français et sénégalais. Organisée dans le cadre de la Chaire Normandie pour la Paix, Mémoire et Avenir de la Paix, cette rencontre internationale a permis d’explorer les enjeux géopolitiques, juridiques et humains liés à l’intégration régionale et à ses liens avec la construction de la paix.

Portée par Armelle Gosselin-Gorand, professeure de droit privé et titulaire de la Chaire, aux côtés de Stéphane Leclerc et Catherine-Amélie Chassin, la journée s’est articulée autour de conférences et tables rondes interdisciplinaires, mettant en dialogue des regards croisés entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe.

Retour sur des expériences d’intégration

La matinée était consacrée à une analyse des dynamiques d’intégration régionales. Mbissane Ngom, professeur de droit privé à l’université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), a ouvert les échanges avec une présentation sur les flux et reflux de l’intégration en Afrique.

Il a mis en lumière l’existence des deux processus d’intégration en Afrique. D’une part, il revient sur l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui connaît un succès relativement satisfaisant. D’autre part, il met l’accent sur les avancées mais aussi les obstacles rencontrés dans le cadre de la Communauté Économique Des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). En effet, si les objectifs initiaux étaient essentiellement économiques, cette Communauté s’est par la suite intéressée à des questions plus politiques. Ainsi, la CEDEAO a mis sur pied au début des années 90 une force de maintien de la paix (ECOMOG) suite aux différents conflits survenus dans la région.

En miroir, Stéphane Leclerc a proposé une relecture critique de l’intégration européenne, en rappelant les fondements historiques posés dès la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Il a souligné la progression d’une intégration économique vers une intégration politique toujours en devenir. Il démontre que la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA), qui accueillera par ailleurs quatre autres pays d’Europe de l’Ouest, sera le point de départ d’une intégration d’abord économique puis politique, qui aujourd’hui est concrétisée par l’Union européenne.

En somme, la rencontre entre l’Union européenne et l’Afrique montre qu’il existe deux modèles d’intégration bien distincts. Plus encore, les échanges ont également pu montrer les liens existants entre l’Union européenne et l’Afrique, puisque les objectifs de sécurité et de paix en Afrique sont aussi un des objectifs de l’UE, qui, pour se faire met en place un cadre législatif et normatif spécifique, tout en rendant disponibles des moyens budgétaires.

Regards croisés sur les enjeux de paix

Une première table ronde, animée par Armelle Gosselin-Gorand, a réuni des enseignants-chercheurs sénégalais et français : Maria Castillo, Abdoulaye Guisse, Khalifa Ababacar Kane, Babacar Sarr et de nouveau Mbissane Ngom.

Au cours de cette dernière, c’est notamment Khalifa Ababacar Kane qui permet une approche technique, en insistant sur une CEDEAO à deux vitesses. Il revient également sur le souci de l’effectivité du droit en Afrique, ce qui était l’occasion d’analyser le rôle de l’organe de justice de la CEDEAO, rôle qui demeure discutable.

Intégration et sécurité : entre terrorisme et justice pénale

L’après-midi s’est ouverte sur une table ronde consacrée aux enjeux sécuritaires de l’intégration, avec notamment l’intervention de Fiona Schnell, directrice de l’Institut international des droits de l’Homme et de la Paix, sur la situation au Sahel, et celle de Francis Eustache, neuropsychologue, autour du Programme 13-Novembre, vaste étude transdisciplinaire sur la mémoire traumatique des attentats de 2015.

Les travaux de Laura Charretier, psychologue au Centre Régional de Psychotraumatisme de Normandie, ont permis de mieux comprendre les effets cliniques du stress post-traumatique (TSPT) et les dispositifs mis en place pour accompagner les victimes, avec des protocoles innovants de soin.

Enfin, Catherine-Amélie Chassin a animé une dernière session sur l’intégration et la criminalité, avec une intervention de Théo Scherer sur la création et le fonctionnement du Parquet européen, exemple concret d’un instrument judiciaire supranational au service de la justice financière.

Une journée d’échanges au service d’une paix durable

Cette première journée franco-sénégalaise a permis de croiser expertises juridiques et mémorielles pour penser l’intégration non pas comme une fin en soi, mais comme un processus porteur de stabilité, de sécurité et de résilience face aux crises contemporaines. Elle illustre l’ambition de la Chaire Normandie pour la Paix, Mémoire et avenir de la Paix, de favoriser les dialogues Nord-Sud dans une perspective de paix durable et partagée. Une seconde journée franco-sénégalaise est d’ores et déjà en construction, autour des thématiques de Paix, de développement et de sécurité.